桐朋女子ピックアップ一覧

中学1年 ビブリオバトル 予選

- 中1

中学3年生 模擬裁判員裁判

- 中3

高校1年生 卒業生講演会①

- 高1

中学3年生 クラス対抗百人一首大会

- 中3

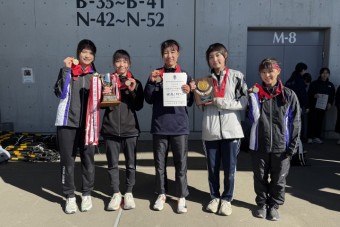

陸上部 調布駅伝結果の報告

- 部活動

1月26日(日) 調布市民駅伝競走大会に出場しました。

陸上競技部では、毎年シーズンが終わって冬季練習期間に入ると、この調布駅伝が大きな目標となります。日頃の専門種目は関係なく、部員全員で走り込みをおこない、個人として、チームとして走力を高めていきます。前日には目標を発表し合い、気持ちを一つにしていきました。

そして、当日…

結果は全チームが目標を達成!

中学生女子の部で、中学 Aチームは優勝!Bチームは6位入賞!

一般女子の部で、高校チームは2位!

という素晴らしい結果をおさめました。

個人としても、中学生2人と高校生2人が区間賞を獲得。さらに高校生の1人は区間記録を更新する快走を見せてくれました!

サポートメンバーも各所でタイムを測り、声援を送り、まさに部としての総力で掴み取った結果だといえます。来年度に向けて、弾みがつく大会になりました。新しいシーズンが今から楽しみです!

【放送部】関東大会で優良賞を受賞しました!

- 部活動

スキーで全国大会に出場します!

- 中3

- 高1

新体操部 調布駅伝で6位入賞!

- 部活動

1月26日(日) 調布市の味の素スタジアムで第69回調布市民駅伝競走大会が開催されました。

新体操部は高校1年と2年の5名が一般女子に出場し、6位に入賞!!

気持ちよく晴れた青空の下、冷たい風を追い風にして、後輩から先輩へと熱いたすきが繋がりました!

部員たちは会場や沿道に分かれ、新体操部らしくお団子頭に手具を持ったり人文字を作ったりしながら、仲間に一生懸命エールを送りました!!

優雅に演技をしているイメージの新体操部ですが、笑顔で激しい演技をするには相当な体力が必要で、実は普段からよく外周を走っているのです。その成果が発揮できたと思います。

桐朋女子からは他にも、陸上部、ソフトボール部、そして教員チームが出場したので、それぞれの報告をお待ちください。

新体操部 高校種目別大会の報告

- 部活動

【中学バレーボール部】東京都大会本選に出場しました!

- 部活動

昨年行われました東京都新人大会において、第9ブロック(調布市・狛江市・府中市・武蔵野市・三鷹市)代表として出場してまいりました。

強豪相手に立ち向かい、自分たちのバレーでもぎ取った1点1点にしっかり喜んでプレーすることができました。

もちろんまだまだ未熟な部分も見られますが、それはこれからの”課題”として、日々の練習からまた頑張っていきましょう!

また当日は、本当に多くの関係者の方々が応援に駆けつけていただきました。

監督も、「今日の応援席の風景は、今後も記憶に残る感動的なものでした。この環境でバレーができる選手たちがうらやましいですし、この場に立ち会えたこと、あらためて感謝したいと思います。」とおっしゃっていました。

ぜひ今後とも、さらなる飛躍・ご活躍のほど期待しています!頑張ってください!